わかりやすいまとめプリントはこちら!

情報とメディアの特性

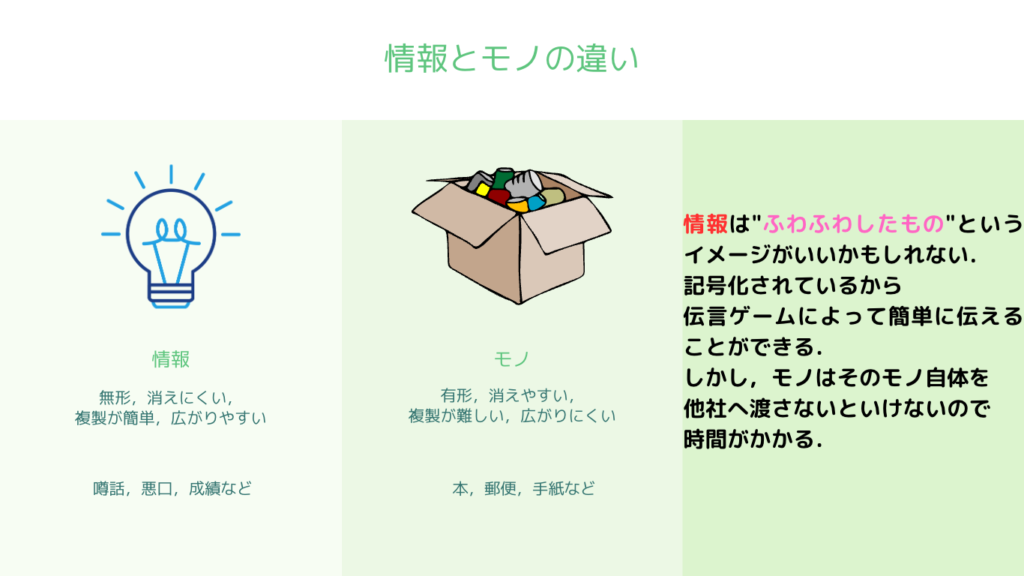

事象や現象を数字や文字などで「記号化」したものが「データ」であり,意味や価値が付加されたデータやメッセージのことを「情報」という.また,「表現」「伝達」「記録」などの情報のやり取りを媒介するものを「メディア」という.

この「情報」は私たちが何か行動するときや,判断をするときに必須のものであり,意思決定の重要な要素となる.そのため,情報が溢れているこの情報化社会では「情報を適切に扱う」ことが求められる.

この情報には「無形(形がない)」「消えない(消えにくい)」「複製がしやすい」「広がりやすい」という特性がある.

このそれぞれの反対語を挙げるとそれに当てはまるのは本など物体である.

| 情報 | モノ | 例:本 |

| 無形 | 有形 | 物理的に存在する |

| 消えない | 消える | 友達などに貸すと本人の前からなくなる |

| 複製が簡単 | 複製が困難 | 印刷やインク代,手間がかかる |

| 広がりやすい | 広がりにくい | 複製が困難であるし,輸送などにも時間が必要である |

情報には形がないので情報をやり取りするには「メディア」が媒介することになる.表現手段としてのメディアには「文字」「音声」「静止画」「動画」などがある.自分の伝えたい情報に応じてそのメディアを使い分けることが必要である.例えば新聞,郵便,電話などのメディアを状況によって使い分けるように,時と場合によってメディアを比較し,それに似合うものを使用することが必要である.

問題の発見・明確化と問題解決の流れ

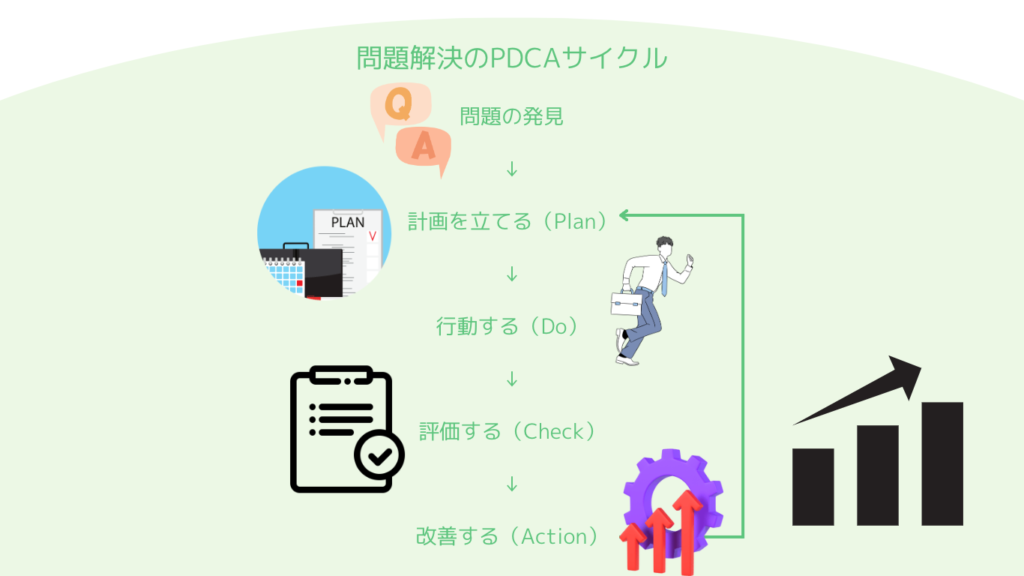

問題解決の流れを理解し,問題の明確化の重要性を理解するとともに,解決方法によって結果や効率が異なることがあることを学ぶ.「問題」とは「理想」と「現実」のギャップと言ってもいい.こうなりたい自分がいて,実際にはこうだから,ここをこうしたい.というものが挙げられる.しかし,理想が抽象的であるから理想の具体化から始める必要があることもある.

問題を発見することは問題解決を行う上での基本的な第一歩であり,問題を発見することは大切である.問題解決とは,「理想」を具体化し,その理想に向かって現状を変えていくということである.問題解決の手段は複数存在するが有名なPDCAサイクルなどが存在する.(Plan Do Check Actionの順で問題解決を図る方法)

また,同じ問題を解決するにあたっても複数の方法が考えられることがあるが,方法が異なると「効率」や「結果」が変わることがあるということもあるので注意する必要がある.

例)商品アンケート

同じ商品を同じ集団にアンケートを取ってもアンケートの書き方によって結果が異なることがある.

アンケートA

本商品は,

1.大変使いやすかった

2.比較的使いやすかった

3.どちらかと言えば使いやすかった

4.どちらかと言えば使いにくかった

5.とても使いにくかった

アンケートB

本商品は,

1.使いやすかった

2.どちらかというと使いやすかった

3.とても使いにくかった

4.どちらでもない

このように同じ事柄でもアンケートの内容を変えるだけで,結果が変わることもある.また,集計の仕方によっても結果の見え方が変わることがある.また,その場に店員さんがいるのかどうかや,周りの目が存在するかどうかも結果を左右することがあるので,情報がどのように加工されているのかを考えることも大切である.

情報の可視化と新たな情報の創出

情報を可視化することにより問題解決が効率的になったり共有することができるようになったりして,高い品質の分析や情報収集ができるようになる.そのためにはどのようにして情報を可視化するかについて学ぶ必要がある.

情報を言葉に表現することは効果的である.これは新たなアイデアを構築する際にしばしば用いられる.情報を可視化するためには「プレーンストーミング」がしばしば用いられる.

ルール

| 質より量 | アイデアの良し悪しを問わずとにかくたくさんのアイデアを出す |

| 制約を設けない | テーマに関係するかどうかは後から選別する |

| 便乗の奨励 | 他人の意見を参考にさらに発想を広げることも認める |

| 批判の禁止 | 批判は相手を萎縮させてしまうから,アイデアを出す段階では批判しない |

他にも,KJ法やロジックツリー,コンセプトマップなどの情報を可視化する方法が存在する.また,コンピュータに理解できる形に変換することにより,コンピュータとともに解決策を考えることもできる.

問題解決と情報の発信の振り返り

問題解決を継続して繰り返していくことによって理想に結果が徐々に近づいていく.この循環を意識して行えるようになる必要がある.また,その過程において,他者からのフィードバック(批評)は大切な要素となる.自分だけではわからない,判別できないことであっても他者の視点から意見をもらうことで様々なことが見えてくることがあるからだ.

また,自分のアイデアを共有する方法は多数あるが,その方法を目的に応じて変えることも大切である.共有の方法には「ペアでの口頭発表」「グループ内での口頭発表」「全体に対する(クラスなど)口頭発表」「ポスター発表」「Webでの発表」などがある.それぞれに特性や注意すべき点があるからそれぞれの特性を理解してから選択し,情報を適切に共有することが大切である.情報を発信することによって社会の問題解決に貢献していることもあり,情報の発信は社会から見ても大きな利益となる.

例えばこのブログの記事であっても先人の知恵をまとめたものであって,昔の情報であっても今に残っているものが存在し,情報発信における社会利益は大きい.このように,情報を共有することは自分のみならず社会に少なからずの影響を与えることがある.

コメント